Film, hebräische Drehbücher und Skripte übersetzen, untertiteln

Filme aus Israel sind in deutschen Kinos oder Festivals keine Seltenheit – ob synchronisiert oder mit deutschen Untertiteln. Hebräische Filmtexte professionell zu untertiteln, bedeutet die Kernaussage in möglichst wenig Zeichen treffend unterzubringen. Das ist bei der Sprachrichtung Hebräisch-Deutsch einfacher gesagt als getan, denn das moderne Hebräisch ist in der Schrift- wie Lautsprache ein gutes Drittel kürzer als die deutsche.

Wie oft ärgert man sich über unzureichende Untertitel, wenn man selbst Filme im Original sieht. „Schuld“ ist oft nicht der professionelle Übersetzer. Es ist die Time-Line des Films, die vorgibt wie viel gesprochenes Wort im Untertitel der jeweiligen Kamera-Einstellung wiedergegeben werden muss.

Die Kunstfertigkeit – besonders beim Untertiteln israelischer Filme – besteht darin, die gesprochene Handlung auf ein Minimum von Zeichen zu reduzieren und gleichzeitig die Spracheigenschaften wie Slang, Fach-Termini oder Gefühlsausbrüche maximal zu erhalten.

Verknappt man die Aussagen zu sehr, geht der Sinn verloren. Bleibt man wortgetreu, passt die Übersetzung in keinen Untertitel. Die Qualität einer Untertitelung ist auch eine Honorarfrage.

Der Preis pro Untertitel, Film, Hebräisch-Deutsch von Ulrike Harnisch beträgt 1,00 €.

„Wie denkst du über intime Beziehungen?

Sag ruhig, zögere nicht.“

„Ich denke, sie sind die höchste Verbindung zwischen zwei Seelen.“

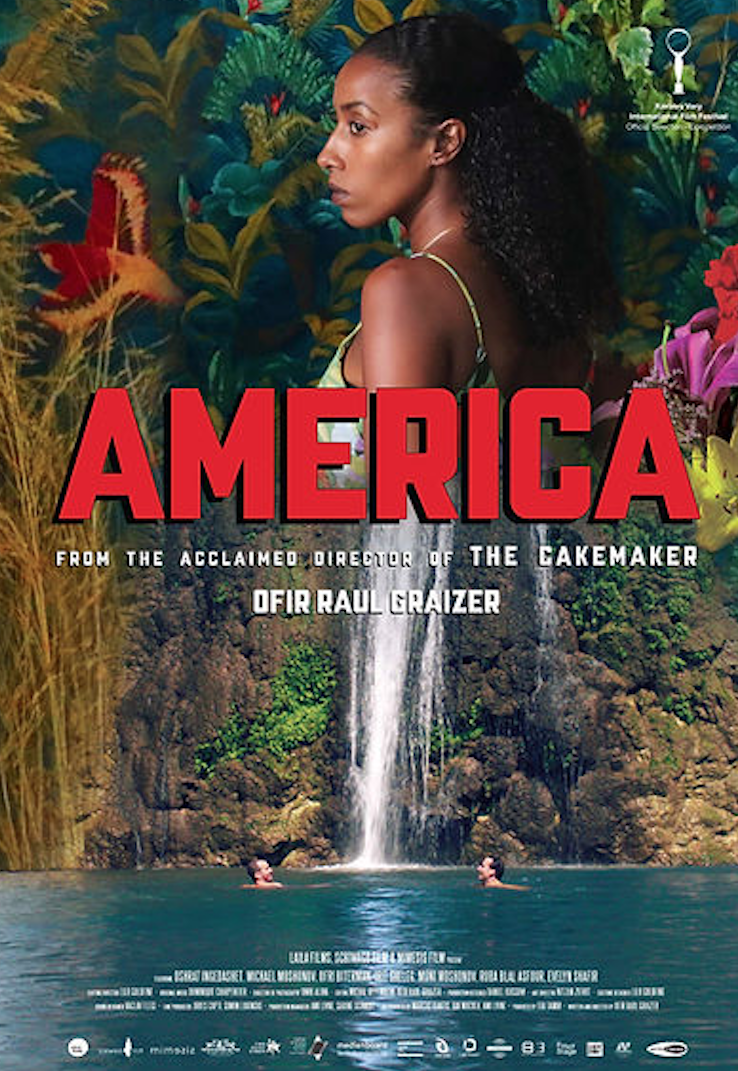

Ihr Haar ist so rot wie das Fell des Kuhkalbs, von dem sich der strenggläubige Vater die prophezeite Erlösung erhofft. So einsam und gefangen wie das Kalb in seinem Gatter fühlt sich die 17-jährige Benny auch. Ihre Mutter hat sie bei der Geburt verloren, seither lebt sie allein bei ihrem fürsorglichen, aber patriarchalischen Vater, der für viele in der Jerusalemer Gemeinde Autoritätsperson und Mentor ist. Auch für Yael, die bei Benny wildes Gefühlschaos auslöst.

Während sie dem religiös-utopischen Nationalismus ihres Vaters zunehmend skeptisch gegenübersteht, verspürt Benny eine aufwühlende Faszination für die selbstbewusste und verletzliche Frau. Mit emotionaler Wucht verkörpert Avigali Kovari im Langfilmdebüt der israelischen Regisseurin das jugendliche (Auf-)Begehren.

Von Tsivia Barkai Yacov, Israel 2018

„Eine Geschichte von Liebe und Finsternis“

Hebräisch-Deutsch-Übersetzung für die Synchronisation, Ulrike Harnisch/Cinephon Filmproduktion GmbH

Die Verfilmung des autobiografischen Romans des israelischen Schriftstellers Amos Oz

Kinostart: 03.11.2016

Endlich ist es soweit. Das israelische Kino wartet diesen Herbst mit einem bemerkenswerten Regiedebüt auf: Natalie Portman erhellt in ihrem Film, in dem sie gleichzeitig eine Hauptrolle der Mutter spielt, schlaglichtartig die autobiografischen Erinnerungen des Bestseller-Autors Amos Oz.

Die Film-Geschichte behandelt die Kindheit von Amos Klausner im Jerusalem der Mandatszeit, die Gründung des Staates Israel und die Familiengeschichte der Vorfahren von Amos im Vorkriegseuropa. Die Wege seiner Eltern und seine eigenen kreuzen die israelischer Größen wie Samuel Agnon, Scha‘ul Tschernichowski, David Ben Gurion oder die der Poetin Zelda und die seines Großonkels Joseph Klausner.

Der junge Amos, gespielt von Amir Tessler, wächst im Jerusalem der 1940er Jahre auf, wo die aus Europa vertriebenen Juden darauf hoffen, einen eigenen israelischen Staat zu erhalten, der ihre neue und vor allem rechtmäßige Heimat werden soll. Davon träumen auch Amos‘ Eltern: seine fantasievolle Mutter Fania (Natalie Portman) und sein Vater Arieh (Gilad Kahana), der als Bibliothekar und Akademiker Amos gerne Vorträge über Sprachwissenschaft hält. Doch Amos lauscht lieber den Geschichten seiner Mutter, Gleichnissen oder auch Episoden von früher, von denen er nie weiß, ob sie wahr sind und was sie bedeuten. „Keiner“, sagte meine Mutter, „keiner weiß etwas vom anderen … und auch nicht von sich selbst. Nichts weiß man. Und wenn es manchmal einen Moment so scheint, als wüsste man doch etwas, dann ist es noch schlimmer. Denn besser, man lebt in völliger Unwissenheit als im Irrtum. Näher betrachtet, lebt es sich leichter im Irrtum als im Dunkeln.“

Natalie Portman weiß, sogar im Zweifel, was sie sagt. Über sich, über den Film, über Amos Oz. Vielleicht weil sie, unter ihrem Geburtsnamen Neta-Lee Hershlag, nicht nur die amerikanische, sondern auch die israelische Staatsbürgerschaft besitzt.

„Dass dennoch Vorsicht geboten ist, verrät auf dem Buchdeckel zur Filmvorlage ein einziges Wort: ‚Roman‘. Zwar beschreibt Amos Oz scheinbar ganz ohne Filter die Geschichte seiner Familie, doch heißt das nicht, dass sich alles so zugetragen hat, wie es seine Schilderungen ausmalen. Der – ihm offenbar häufig gestellten – Frage, was autobiografisch sei an seinen Büchern, widmet er ein ganzes Kapitel. Der ‚gute Leser‘, so Oz, versetze sich in die Lage des Erzählers, um das zu empfinden, was dieser empfindet. Dann stelle er Vergleiche an: nicht zwischen der Romanfigur und dem, was er über den Autor weiß, sondern zwischen der Figur und sich selbst. ‚Und du, frage bitte nicht: Was, sind das wirklich Tatsachen? Geht es bei diesem Autor so zu? Frage dich selbst. Über dich selbst.‘ “

Aus FAZ Israel – Jerusalem

Amos Oz: „Eine Geschichte von Liebe und Finsternis“

Auszüge entnommen aus: „Der Mann, der ein Buch werden wollte“ / Von Felicitas von Lovenberg

Eine Geschichte von Liebe und Finsternis. Roman. Suhrkamp, Frankfurt am Main, 2004, ISBN 978-3-518-41616-7 (hebräisch, Originaltitel: ssipur al ahavah wechoschech. Übersetzt von Ruth Achlama).

Der gute Tod von Christiana Bylow

Berliner Zeitung, Montag, den 21. September 2015

Die israelischen Regisseure Tal Granit und Sharon Maymon haben eine Komödie über Sterbehilfe gedreht. Sie finden, es sei leichter, sich dem ernsten Thema lachend zu nähern.

Tel Aviv. Da ist dieses Wort, tabu seit der Nazizeit, Synonym für furchtbare Verbrechen. Die beiden Regisseure Tal Granit und Sharon Maymon sprechen es immer wieder aus, auf Englisch, mit schwerem israelischen Akzent. „Euthanasia“ – Euthanasie, ein Wort, das aus dem Griechischen kommt und guter Tod bedeutet. Am Nebentisch hört ein älterer Mann mit halbem Ohr zu, legt seine Zeitung beiseite. Ein Sonntagmorgen im Café Tola‘at Sfarim, was so viel heißt wie „Bücherwurm“. Vorne in der Buchhandlung liegen Kunst- und Fotografiebände in den Regalen, hinten sitzen junge Frauen mit Laptops und Smartphones auf Kaffeehaus-Stühlen, über ihnen hängen Schriftsteller-Porträts an den Wänden. Beckett mit gesenktem Haupt, Malraux mit Kippe und zerzaustem Schopf. Ein Ventilator wirbelt Luft auf. Im Garten mit den wuchernden Bougainvillea- und Jasminsträuchern sitzt niemand, es ist heiß, fast dreißig Grad, schon am Vormittag.

Tal Granit, eine schmale Frau mit aufmerksamen, dunklen Augen wirft Eiswürfel in die Karaffe mit dem Mineralwasser. Sharon Maymon, jungenhaft, mit seinem runden Gesicht, der kleinen, randlosen Brille legt seinen Arm über ihre Stuhllehne. Sie sitzen nahe beieinander, ein Paar sind sie nicht, auch wenn sie gerade mehr Zeit miteinander verbringen als mit ihren Lebensgefährten. Jeden Tag treffen sie sich zum Schreiben und Essen, und über beides können sie stundenlang streiten. „Ich bin vegan, er nicht“, sagt sie.

Kennengelernt haben sie sich an der Filmhochschule, ein Freund stellte sie einander vor, mit der Bemerkung, sie hätten beide dasselbe „durchgeknallte Hirn“. Die beiden 1969 und 1972 geborenen Regisseure sind Israels erfolgreichstes Regie-Duo. Vier Filme haben sie gemeinsam gedreht, ihr jüngstes Werk kommt nun in die deutschen Kinos. „My sweet Euthanasia“ sollte er ursprünglich heißen. Der Berliner Co-Produzent Thanassis Karathanos spürte, dass das in Deutschland nicht geht. Er war begeistert von der Qualität des Drehbuchs, der „feinen Balance zwischen dem Ernst des Themas und dem Humor“, wie er ein paar Tage später am Telefon sagt, – und dennoch war die Finanzierung schwieriger gewesen, als er vermutet hatte. 1,2 Millionen Euro kostete der Film, ein Low-Budget-Projekt.

„Am Ende ein Fest“ heißt der Film jetzt. Nichts daran verrät, dass es sich um eine Komödie über Sterbehilfe handelt. Eine, bei der viele Zuschauer unter Tränen lachen. Egal, wo der Film bisher zu sehen war, in Israel, auf dem Filmfestival in Venedig, wo er den Publikumspreis gewann oder letztes Jahr auf dem Festival in Hof. Tal nennt den Film „Dramedy“ – ein Zwitterwesen aus Komödie und Dragödie.

„Habt ihr die Maschine noch?“

Kaum einer der Schauspieler in diesem Film ist jünger als Siebzig, in Israel sind sie bekannte Komödianten, allen voran Ze´ev Revach, der den Erfinder Yehezkel spielt. Mit seiner Frau und einem befreundeten Paar lebt Yehezkel in einer Jerusalemer Alten-Residenz. Zwischen Pool und Speisesaal flanierend könnten sie ein beschauliches Pensions-Dasein führen, wäre da nicht das qualvolle Sterben eines Freundes. Max, im Hospital an Maschinen angeschlossen, zermürbt von Schmerzen, gegen die kein Morphium mehr ankommt, will nur noch sterben und bittet Yehezkel um Hilfe. Heimlich baut der Erfinder einen Infusions-Apparat, der zunächst Beruhigungsmittel und am Ende Gift in die Adern fließen lässt. Dann, wenn Max den Knopf drückt. Die Freunde stehen ihm bei, immer in der Sorge, entdeckt zu werden. Sie begehen eine Straftat, auch nach israelischem Recht. Es bleibt nicht bei einem Mal. Immer öfter wird die verschworene Clique um Hilfe gebeten, am Ende steht Yehezkel selbst vor einer schweren Entscheidung.

„Habt ihr die Maschine noch?“ – das sind sie oft gefragt worden in Publikumsdiskussionen, erzählt Tal und lacht ihr breites Lachen. Sie liebt solche Fragen: „Der Humor öffnet die Herzen, die Leute sind viel zugänglicher für ernste Themen, wenn sie dabei auch lachen können. Aktive Sterbehilfe ist in Israel verboten, die passive unter bestimmten Umständen erlaubt. Ärzte dürfen bei Patienten mit einer unheilbaren Krankheit lebensverlängernde Maßnahmen unterlassen – wenn der Patient das so will und sich äußerst. Im Winter 2014 hatte ein Mann, der an ALS litt, über seinen Anwalt die israelische Generalstaatsanwaltschaft um Erlaubnis gebeten, die Sauerstoffzufuhr der Beatmungsmaschine drosseln zu lassen. Das Gericht wandte nichts ein, und schließlich starb er. Keiner seiner Ärzte wurde angeklagt.

Die beiden Regisseure wissen nicht, dass in Deutschland bis Ende des Jahres ein neues Sterbehilfe-Gesetz verabschiedet werden soll. Im Herbst werden die Abgeordneten im Bundestag ohne Fraktionszwang abstimmen. Tal Granit und Sharon Maymon sind überrascht, dass es unter den bisherigen Entwürfen weit auseinanderdriftende Vorschläge gibt. Von einem Entwurf, der sogar aktive Sterbehilfe unter strengen Auflagen zulassen möchte bis hin zum gänzlichen Verbot jeder, auch passiver Suizid-Assistenz.

Warum beschäftigen sich Menschen Anfang Vierzig so intensiv mit dem Sterben? Sharon Maymon erlebte, wie Notärzte die Großmutter seines Ex-Freundes wiederbeleben wollten, als sie zu Hause im Sterben lag. Helga, er nennt ihren Namen. Das Bild der Frau, die nicht sterben durfte, blieb im Gedächtnis, ebenso wie der Satz, den sein damaliger Freund den Ärzten hinwarf: „Wenn ihr sie zurückbringt, könnt ihr sie gleich wieder mitnehmen.“ Nicht jeder muss so einen Satz lustig finden, meint Sharon Maymon. Aber für ihn ist das genau jener Humor, wie er ihn an Woody Allens-Filmen schätzt. „In allen Woody Allen Filmen wird über den Tod gelacht“, sagt Sharon Maymon, der vor zehn Jahren an Schilddrüsenkrebs erkrankt war. Eine existentielle Bedrohung, die er in einen Nebensatz packt.

Woody Allen, Ernst Lubitsch, Billy Wilder. Das sind ihre Säulenheiligen. Der Witz ihres eigenen Films ist warm und nachsichtig, ihr Blick auf die alten, sehr alten Darsteller voller Zuneigung. „Wir wollten, dass die Alten im Mittelpunkt stehen, dass sie nicht, wie so oft im Kino, nur Nebendarsteller sind“, sagt Tal Granit. Sie mögen „Wolke 9“ von Andreas Dresen, gerade wegen der expliziten Sex-Szene am Anfang des Films.

Bei ihnen gibt es auch eine, wenn auch nur vorsichtig angedeutet. Zu sehen sind zwei alte, faltige Männer, die Lust aufeinander haben. Nein, es gab in Israel keine öffentliche Empörung darüber. „Wenn man zuvor schon gezeigt hat, das sie jemanden getötet haben, interessiert es niemanden mehr, dass sie auch noch schwul sind.“, sagt Tal. Trotz der Homophobie in manchen Teilen des Landes? Erst im Juli stach ein ultraorthodoxer Mann in Jerusalem auf Teilnehmer der Gay Parade ein und verletzte sechs Menschen zum Teil schwer.

Sharon Maymon und Tal Granit leben beide „gay“, wie Tal sagt. Und beide sind sie Eltern, Tal Granit ist Mutter einer zweijährigen Tochter und Sharon Maymon hat einen eineinhalb Jahre alten Sohn. Beide Kinder kamen nach dem Ende der Dreharbeiten zur Welt. Wir sind keine Aktivisten, das Thema Homosexualität zeigt in ihrem Film nur auf einer anderen Ebene, was ihnen beiden wichtig ist: „Es geht um die Freiheit, selbst zu wählen, wie man leben und wie man sterben will.“

Nach dem Film wurden sie vom israelischen Gesundheitsministerium eingeladen. Es ging um die Frage, wie eine Willenserklärung vor dem Tod aussehen könnte. „Sie sprachen nicht von Euthanasie“, sagt Tal Granit – wieder dieses Wort – „Sie sprachen darüber, wie man sich dem eigenen Sterben annähern könnte. Etwa indem man darum bittet, dass alles für einen getan wird, um am Leben zu bleiben oder niederschreibt, dass man das gerade nicht möchte.“

Und was wollen sie selbst?

„Er hat wahnsinnig Angst vor Schmerzen und ich vor Demenz“, sagt Tal Granit. Sie haben keine Willenserklärung niedergeschrieben. Was falsch sei. Schließlich hätten sie Kinder. „Es geht auch nicht um Angst oder Schmerz, sondern um die Frage, wie man diese Welt verlassen will. Wenn man das plant, hat man die Möglichkeit, sich zu verabschieden, Ungeklärtes abzuschließen, nicht ungelöst zu hinterlassen und in Frieden zu gehen“, sagt Tal Granit.

Deutsche Untertitelung: Babelfisch Translation & Ulrike Harnisch

„Hatuna MeNiyar – Wedding Doll“ Hebräisch-Deutsche Übersetzung von Ulrike Harnisch

Hagit ist wunderschön, nur so richtig denken kann sie nicht. So träumt sie immer nur von ihrer Hochzeit mit dem Märchenprinzen. Ist das naiv oder eine Utopie? Nämlich in einem Land wie Israel, das niemals diese idyllische Ruhe hätte wie diese Papierfabrik im Irgendwo.

Es ist ein Film wie ein Märchen. Aschenputtel in der Toilettenpapierfabrik. Denn die Heldin dieses wunderbaren Spielfilms aus Israel ist bezaubernd, aber „zurückgeblieben“, wie man so schön sagt. Trotzdem träumt Hagit von nichts anderem als im weißen Kleid zu ihrer Hochzeit zu gehen. Bis dahin bastelt sie wunderschöne Püppchen aus – natürlich – Klopapier. Denn sie arbeitet in einer kleinen Papierfabrik im Negev. Die Firma kämpft ums ökonomische Überleben, aber davon weiß Hagit nichts. Mit strahlenden Augen geht sie zur Arbeit, vor allem auch, weil er da ist – der Prinz ihrer Träume und Sohn des Fabrikbesitzers.

Omri ist guterzogen, nett und er mag Hagit. Er mag sie trotz ihrer geistigen Behinderung. Und wir freuen uns über ihn, über die tiefe Humanität dieses jungen Mannes aus besserem Hause, der die schöne Hagit nicht gedanklich aussortiert, wie dies etwa seine Freunde tun. Er hat sich sogar verguckt in sie und das macht ihn menschlich. Ein schönes Plädoyer für die Liebe in Israel, diesem Land des Terrors und des Krieges. Wie eine Oase der Menschlichkeit steht die Papierfabrik mitten in der Wüste, im Nirgendwo und sollte überall sein.

Ein Film von tragischer Schönheit, erstklassig fotografiert und in Szene gesetzt. Bravourös gespielt von Moran Rosenblatt als Hagit und der berühmten Assi Levi als ihre Mutter, Roy Assaf gibt den Traumprinz Omri. Vor allem ist Wedding Doll aber ein großartiges Debüt von Nitzan Gilady, der auch das Drehbuch schrieb. Nitzan Gilady führte bislang bei vier Dokumentarfilmen und einer Dokumentarserie Regie. Er absolvierte sein Studium an der Academy of Arts in New York und unterrichtete acht Jahre Visuelle Kommunikation am Academy Institute of Holon. Mit „Hatuna MeNiyar“ – Wedding Doll realisierte er seinen ersten eigenen Spielfilm.

Angaben zum Film

Hebräische Übersetzung ins Deutsch Ulrike Harnisch

Länge: 82 Minuten, Produktion 2015

Regie: Nitzan Gilady / mit Agit Rosenblatt, Assi Levi, Roy Assaf

Dieser Text entstand nach einer Besprechung auf: http://www.iffmh.de